色彩文様研究所

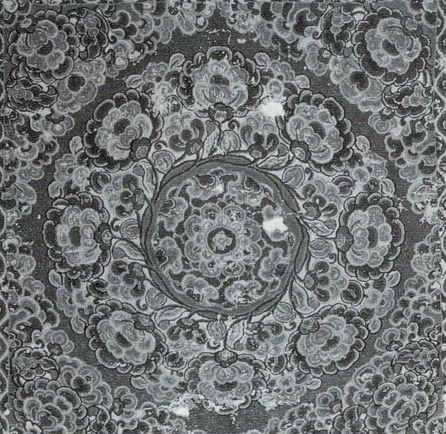

唐花文

唐花文

御利益未来永劫 極楽浄土

異国風の 空想的な花文を総じて唐花と称したようで、宝相華と同様、さまざまな花の部分を寄せ集めて構成されているが、宝相華との厳密な区分はできない。正倉院には唐で流行した大唐花文錦があるが、中心に正面花を置き、その周囲を少し小さめの正面花や側面花で幾重にも取り囲むように配した絢爛豪華な放射状に広がる連続文様である。文様の多様化が進むなかで、唐花文は短調で形式化したものとなり、有職文様や家紋として用いられるようになった。[1]

複雑多弁な 花形文様の総称で、形は様々であるが基本的に円形に構成されたものをいう。唐花は中国から渡来したのでこの名があるが、これも特定の花をデザイン化したものではない。平安時代の和様化で5弁〜8弁にまとめられて染織品や紋に多く使われてきた。[2]

中国から 渡来した花形の文様。日本では奈良時代から見られ、しだいに和様化した。花弁は四枚が普通で、五〜六枚のものもあるが、いずれも先の左右に入隅(いりすみ)があって、先端が三個の丸い突起をなすように見えるのが特徴。実際の花をかたどったものではなく、多弁花の植物をかたどる宝相華と通ずるものがあり、時に同意にも用いられ、また瑞花と称することもある。[3]

唐花 は複雑多弁な花形文様の総称でである。円形に構成された花文と菱形に形成された花文とある。これらを互の目に配置して広い部分の文様とされることもある。花は二重三重になった正面花もあれば、側面花もある。この種の文様は中国の盛唐の頃、緯錦(いきん)が発明されたことによって初めて染織品に唐花文が使用されるに至ったもので、わが国では、それらをまねて作り、次第に優秀なものを作り出した。正倉院には「唐花文錦」と呼ぶものが種々あって、それらを赤地・浅緑地・深縹地・白地・紫地など地色を冠して呼んでいる。奈良薬師寺にある「麻布着色吉祥天像」の衣裳に唐花文が細緻な描線で描かれ流麗をきわめている。正倉院南倉にある「黒柿蘇芳染金銀絵如意箱」の蓋表に六弁形の唐花文4個を主要文様として、その間に菱形花文の半分を向かい合わせにのぞかせてある。これらは代表的唐花文というべきであろう。[4]

東京国立博物館

正倉院

文献等の用例

- 浄瑠璃・暦 − 三「つぎは地なしにからはなの、五色のしたば玉のえだ」(1685)

- 故実拾要 − 三「御帳台<略>一幅ごとに唐鳥・唐花等の縫ひあり」(1740頃)

- 随筆・守貞漫稿 − 10「又右に同形にて象牙製笄端より一寸ばかり下で唐花の定紋を漆書にしたる両端両面とも四紋ある物」(1854)

- 歌舞伎・綴合於伝仮名書(高橋お伝) − 七幕「唐花(カラハナ)の絨氈(じうたん)を敷き詰め、真中に紋唐草の萌黄の羅紗を掛けてある台二つ並べ置き」(1879)